"Depuis les années 80, la culture est acculée à se justifier"

RTS Culture: De par ses quatre langues, ses cultures différentes mais aussi par son financement qui relève plus des cantons que de la Confédération, la Suisse est-elle une exception culturelle en Europe?

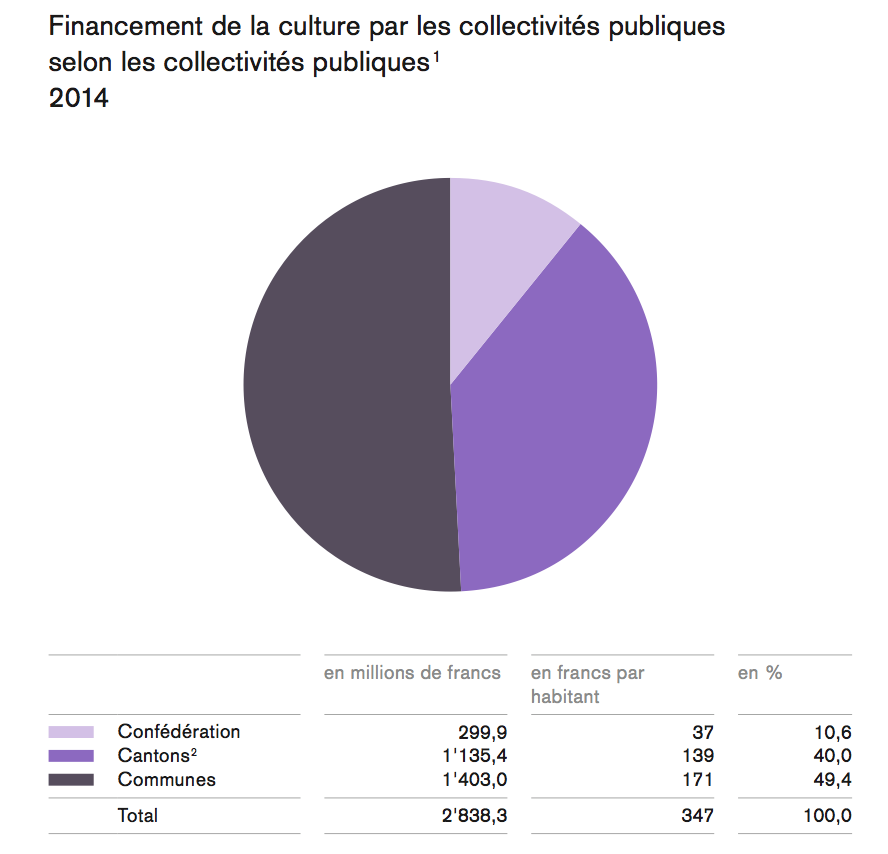

Olivier Moeschler: Oui, du moins en comparaison à la France ou à d’autres pays plutôt centralisés. Comme d’autres secteurs en Suisse, la culture reste marquée par deux maîtres mots: le fédéralisme – les cantons sont souverains, même si la Confédération "peut", à certaines conditions, intervenir – et la subsidiarité – les initiatives culturelles doivent venir d’en bas (communes, voire institutions et individus), pas d’en haut.

La distribution des dépenses publiques pour la culture en Suisse reflète d’ailleurs fidèlement cette "pyramide inversée". Pour le reste, d’autres pays sont organisés de la sorte (l’Allemagne et ses Länder) ou ont plusieurs aires culturelles comme la Belgique.

Ce qui distingue surtout la Suisse est de se penser comme étant si différente, un "Sonderfall", alors qu’elle ne l’est pas tant que cela.

Le cinéma, qui marque une étroite collaboration entre l'Office fédéral de la culture et la SSR, échappe à cette "pyramide inversée".

Un art aussi cher que le cinéma dans un pays aussi petit et subdivisé en trois ou quatre marchés n’existerait tout simplement pas sans l’aide de la Confédération. C’est la raison principale de son soutien fédéral, alors que la Confédération est plutôt discrète en matière de politique culturelle.

Avec aussi quelques tribulations et malentendus historiques: personne n’imaginait que cette aide, esquissée avant la Seconde Guerre, puis utilisée dans les années 1960 pour aider des producteurs zurichois aux abois, profiterait dès 1970 à un cinéma d’auteur, au Nouveau cinéma suisse. La télévision contribue depuis la fin des années 1990 à cette petite "exception culturelle", via le Pacte de l’audiovisuel.

Si l’on a pu craindre que cette manne du petit écran influence le "format" des productions, c’est parfois aussi l’inverse qui s’est produit : "Les Mamies ne font pas dans la dentelle" de 2006 est l’exemple d’une production TV qui a été un succès sur grand écran. Si aujourd’hui on a, avec Ursula Meier, Lionel Baier ou Jean-Stéphane Bron, de dignes successeurs des Tanner, Soutter et autres Goretta, avec le même regard critique et poétique sur la Suisse et le monde, c’est grâce à l’aide fédérale au cinéma, dont la SSR fait pleinement partie.

Peut-on évaluer l’offre et la demande en matière de culture? N’est-ce pas là un point de litige permanent?

Alors que les producteurs et subventionneurs culturels s'intéressent à la "demande", en la prenant (ou faisant mine de le faire) comme un dictat, il y a belle lurette que l'économie et le marketing ont intégré l'idée que la demande n'est pas donnée, mais elle-même un produit, une entité façonnable. La publicité, omniprésente y compris sur internet, en témoigne.

Acculée à justifier ses coûts quand elle est subventionnée, la culture se voit ou se croit forcée d'adopter un jargon que même les économistes n'utilisent plus de cette façon.

Si les gens n'ont pas "l'idée d'avoir l'idée" de désirer de la culture, comme disait le sociologue Pierre Bourdieu, on peut imaginer la leur donner, donc créer la demande. Cette conception de l'offre révèle une vision des récepteurs qui ne se cantonne pas au concept de "consommateur" et qui prend au sérieux le public avec ses envies, ses critiques, sa pluralité.

Les médias entrent désormais dans la catégorie "culture". Pouvez-vous commenter cette évolution?

Les médias occupent par définition une place à part dans cette configuration. Le mot le dit: il s'agit d'un "moyen", d'une "médiation", implicitement technique. En tant que producteurs et véhicules de contenus, les médias sont donc à première vue surtout des "diffuseurs" potentiels de culture (un film, un morceau de musique classique ou rock, une émission culturelle, voire du divertissement).

Les spécialistes hésitent par contre à considérer l'information, qui est une des fonctions principales des médias, et aussi le poste budgétaire le plus important de la SSR, comme de la "culture" au sens restreint. Par contre, il va de soi que les médias sont des produits et des moteurs d'une société et en font, à ce niveau-là, pleinement partie.

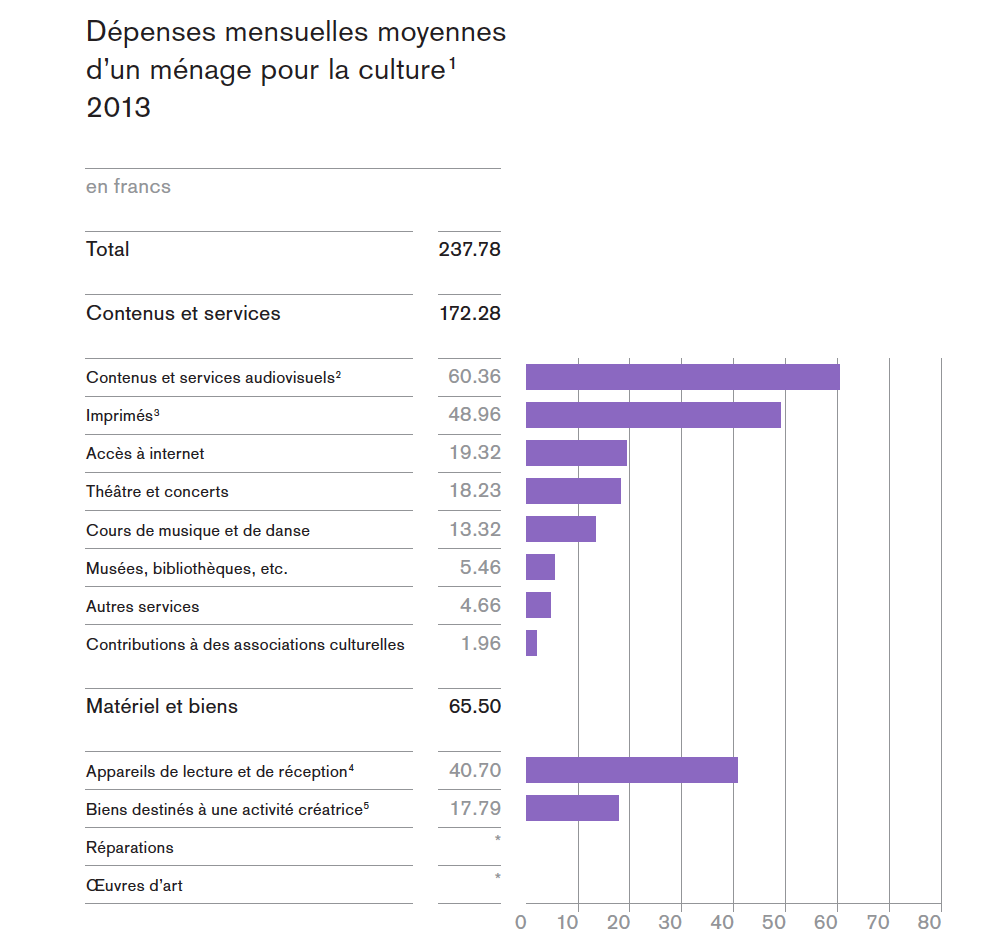

Les statistiques sur les dépenses des ménages tiennent d'ailleurs aujourd'hui mieux compte de cette ambivalence - ou double position - des médias, en parlant expressément des dépenses "pour la culture et les médias".

Notre rapport à la culture a changé depuis l'apparition d'internet, mais en quoi exactement?

Internet, avec les différents appareils qui permettent d’y accéder, amène deux choses: le nomadisme des pratiques et la gratuité (du moins apparente) de la consommation.

Pour le meilleur et pour le pire, puisqu’à une disponibilité des œuvres en tout temps et lieux s’opposent une consommation plus morcelée et peut-être superficielle. Cela pose aussi le problème de la juste rémunération des créateurs. Mais internet amène de nouvelles possibilités aussi pour les artistes, qui peuvent contourner les intermédiaires et se faire plus facilement connaître urbi et orbi.

Peut-on quantifier l’impact de la culture? Existe-il un instrument de mesure? Ou des études qui font référence ?

Depuis plusieurs décennies la question des retombées de la culture, économiques ou autres, fait l’objet de plusieurs études. On a pu démontrer qu'en Suisse, à l’instar d’autres pays, la culture contribuait au bien-être de la population. Depuis le milieu des années 2000, une mesure des emplois, retombées et chiffres d’affaires de la culture – ou "industries culturelles", voire "économie créative" – est régulièrement effectuée dans notre pays, comme en témoignent les rapports de la ZHdk à Zurich.

N’est-ce pas problématique de justifier la culture par son "utilité" économique ?

C’est depuis que la culture est descendue de son piédestal, dans le sillage de la nouvelle gestion publique (new public management) et du changement du rapport à l’Etat autour de 1980, qu’elle est acculée à se justifier. En même temps, toute tentative de montrer l’utilité de la culture, aussi "utile" (et utilisée) qu’elle soit, rate probablement ce qui fait la spécificité de la culture depuis son autonomisation au 19e siècle. La culture n'a pas d'utilité dans une société dominée par l’idée de rentabilité, c'est là sa seule "utilité".

Selon Nicolas Jutzet, responsable de la campagne romande de No Billag, la SSR est devenue "un Ministère de la culture bis ". Pouvez-vous commenter ?

En Occident, dès le milieu du 19e siècle, la culture s'est émancipée de la Religion, du Prince et souvent aussi - grâce aux subventions, donc à la contribution de tous! - du marché. Ceci afin de devenir largement autonome et n’avoir pas d'autre finalité qu’elle-même.

Pouvoir disposer d’un tel outil de réflexion sur le monde et sur nous-mêmes, qui doit profiter à toute la population, est un privilège inestimable. Ce genre de citation nous rappelle en même temps la fragilité de la culture et la position "critique" qu’elle occupe. Et qu'il s’agit donc non seulement d’en prendre la mesure, mais aussi d’en prendre soin.

Propos recueillis par Marie-Claude Martin/mcc

La culture, quelle définition?

Selon le sociologue Olivier Moeschler, il existe plusieurs définitions de la culture, le mot étant polysémique, élastique.

"A partir de son origine terrienne (le travail de la terre), la transposition humaniste du terme au sens figuré (le travail sur soi) peut tout d’abord se référer aux valeurs et au mode de vie d’une société – à ce niveau très général, la "culture" s’oppose alors à la "nature"", précise-t-il. C'est la culture au sens des anthropologues.

Elle se retrouve chez les sociologues (et les acteurs sociaux), quand on parle de "culture populaire", ou de tout autre groupe humain, mais aussi dans une entreprise où il peut y avoir la recherche d'une "culture", d'un mode de vie ou d'un fonctionnement commun.

Puis au sens étroit, le mot renvoie à ces objets ou événements principalement symboliques dont la production mais aussi la consommation relèvent d'un "travail" spécifique et supplémentaire, lié à une réflexivité.

![La Piazza Grande durant la 70e édition du festival de film de Locarno en 2017. [EPA/Keystone - Urs Flueeler] La Piazza Grande durant la 70e édition du festival de film de Locarno en 2017. [EPA/Keystone - Urs Flueeler]](https://img.rts.ch/articles/2017/image/sxi7hw-27764857.image?w=640&h=360)

![Les Suisses se disent heureux. [VRD]](https://img.rts.ch/articles/2014/image/273pqp-26054129.image?w=960&h=384)

![Nicolas Jutzet, président romand du comité de l'initiative No Billag. [Keystone - Ennio Leanza]](https://img.rts.ch/articles/2017/image/4fibui-26001412.image?w=960&h=384)